水利工程模型结构设计流程全解析

在水利工程领域,模型结构设计起着至关重要的作用,它不仅是水利工程从概念走向实际建设的桥梁,更是保障工程安全性、功能性与经济性的关键所在,本文将深入解析水利工程模型结构设计的流程,为相关从业者与研究人员提供全面且系统的参考。

水利工程模型结构设计是一个复杂且系统的过程,涉及多个环节与专业领域的协同合作,其目的在于通过构建精确的物理或数学模型,模拟水利工程在实际运行中的水文、水力、结构等特性,从而优化工程设计,提前预判潜在问题并制定解决方案,这一流程涵盖了从前期资料收集与分析,到模型构建、校准验证,再到最终的方案评估与优化的全过程。

前期资料收集与分析是整个设计流程的基石,设计团队需要全面收集工程所在地的地形地貌资料,包括地势起伏、山脉走向、河流水系分布等信息,这些数据将直接影响水利工程的布局与选型,地质条件也是关键因素之一,详细勘察地基土类型、承载能力、渗透系数等参数,对于确定基础形式与处理措施至关重要,水文数据如历年降水量、洪水流量、水位变化等,为模型的水文模块提供了必要的输入依据,确保模型能够准确模拟不同工况下的水流情况,还需收集当地的气象资料、生态环境信息以及周边水利设施的运行状况等,从多维度为模型构建提供支撑。

在完成资料收集后,便进入模型类型的选择阶段,根据水利工程的具体特点与需求,常见的模型类型有物理模型与数学模型,物理模型以实物或按比例缩小的实体来模拟工程,直观性强,能较好地展示水流形态与结构受力情况,适用于研究局部复杂流态或结构细节问题,对于大型水闸的消能防冲设计,物理模型可通过水流实验直观呈现水流对闸底板及下游河床的冲刷情况,而数学模型则基于数学方程与算法,通过计算机程序实现对工程系统的模拟,具有成本低、可快速修改参数进行多方案对比的优点,对于流域尺度的水资源调配与洪水演进模拟,数学模型能够高效地处理大量数据并进行长期预测,在选择模型类型时,需综合考虑工程规模、研究重点、时间与资金限制等因素,有时也会采用物理 - 数学模型耦合的方式,以充分发挥两者的优势。

确定模型类型后,紧接着是模型的构建阶段,对于物理模型,需要精心设计模型的几何尺寸、制作材料与工艺,按照相似原理,确保模型与原型在几何形状、水流运动、力学特性等方面具有相似性,在制作河道模型时,选用合适的有机玻璃或塑料板材制作河道边界,采用粒径适中的沙粒模拟河床糙率,而对于数学模型,则要建立准确的数学方程组,包括水流连续方程、能量方程、动量方程等,并确定合理的数值求解方法,如有限差分法、有限元法等,要对模型进行离散化处理,将连续的空间与时间域划分为有限个单元与时段,以便计算机能够进行迭代计算,在构建过程中,还需考虑模型的边界条件设定,如上游来水边界、下游水位边界、侧向入渗边界等,这些边界条件的准确性直接影响模型的计算结果。

模型构建完成后,校准与验证是确保模型可靠性的重要步骤,利用已有的实测数据,如水位观测数据、流量测量数据、结构应力监测数据等,对模型的参数进行调整与优化,使模型计算结果与实测值达到较好的拟合程度,这一过程通常采用试错法或自动校准算法,反复调整模型中的关键参数,如糙率系数、渗透系数、弹性模量等,直至模型输出与实际数据之间的误差满足精度要求,在洪水演进模型校准中,通过不断调整河道糙率与流域下渗率等参数,使模型模拟的洪水过程线与实际洪水监测数据相吻合,校准后的模型还需进行验证,采用独立的数据集对模型进行检验,评估模型在不同工况与时空尺度下的适用性与准确性,只有经过严格校准验证的模型,才能用于水利工程的设计优化与决策支持。

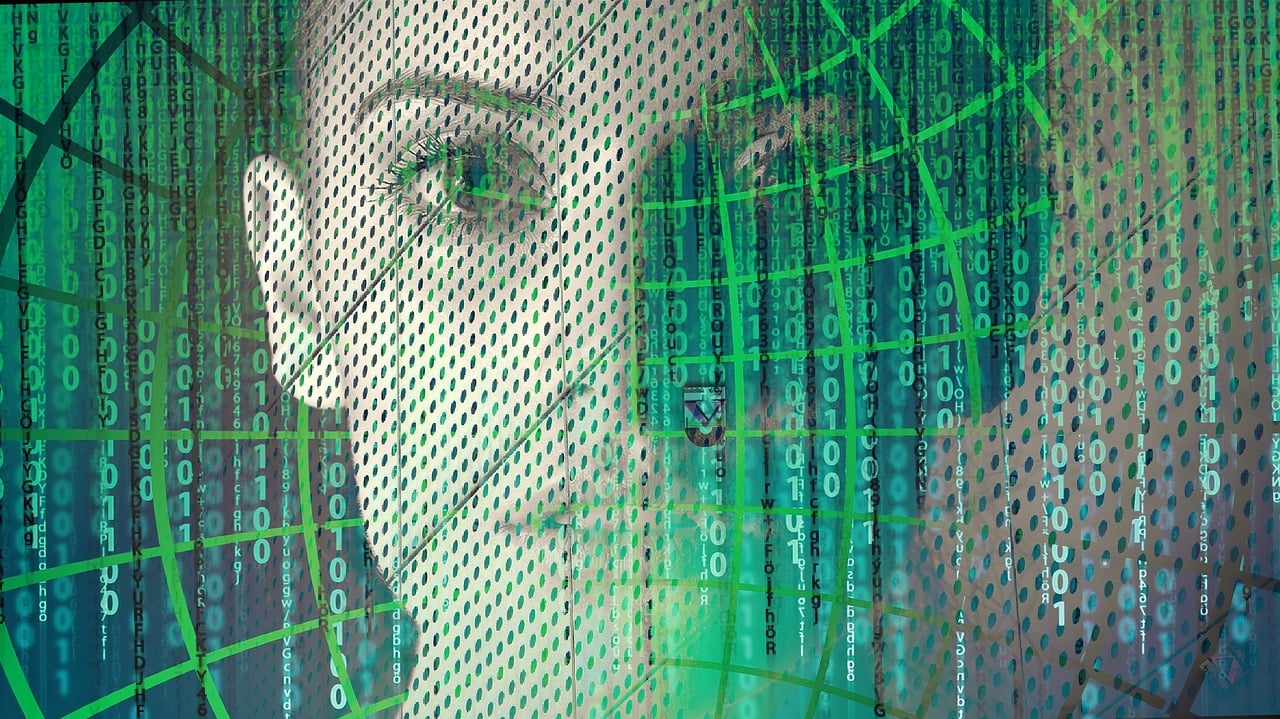

基于可靠的模型,开展方案评估与优化工作,通过改变模型中的设计参数,如水库库容、坝体高度、渠道尺寸等,生成多种水利工程设计方案,并利用模型模拟各方案在不同运行条件下的性能表现,包括防洪减灾效果、水资源利用效率、工程投资与运行成本等指标,对各方案进行全面对比分析,筛选出综合效益最优的方案,在水库群联合调度方案优化中,运用模型模拟不同调度规则下水库群的蓄放水过程,评估对下游防洪、灌溉、发电等综合用水需求的满足程度,从而确定最佳的调度策略,还可利用模型进行风险评估,预测工程在不同灾害情景下的安全性与可靠性,提出相应的风险防范措施与应急预案。

水利工程模型结构设计流程是一个严谨且科学的过程,每个环节都紧密相连、相互影响,从前期资料收集到模型构建、校准验证,再到方案评估优化,都需要设计人员具备扎实的专业知识、丰富的实践经验与严谨的科学态度,随着信息技术与数值计算方法的不断发展,水利工程模型结构设计将朝着更加精细化、智能化与高效化的方向发展,为水利工程的建设与管理提供更强大的技术支撑,助力水利事业的可持续发展。